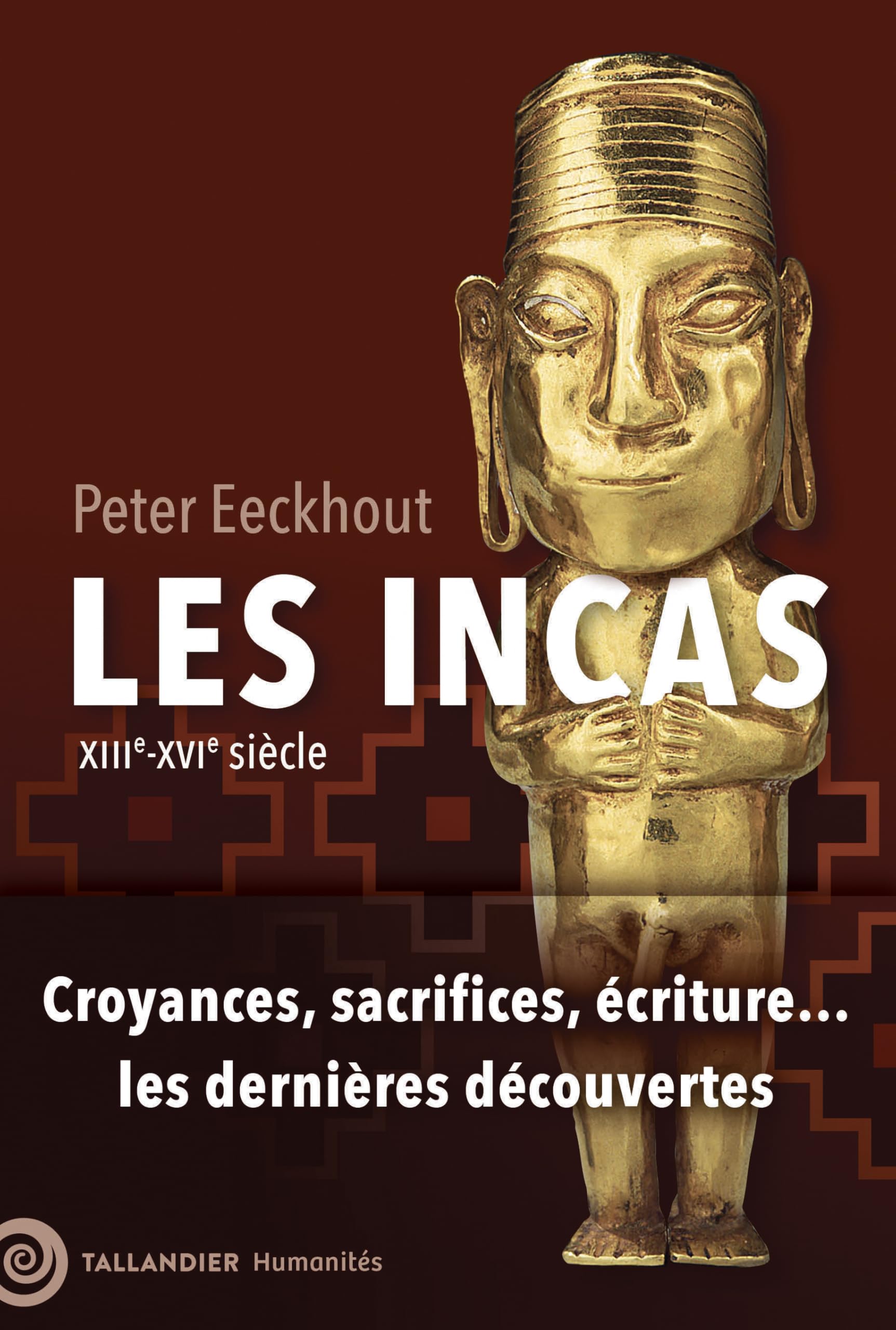

Peter Eeckhout, Les Incas : XIIIe-XVIe siècle, Paris : Tallandier, 2024, 526 p. L’auteur propose une synthèse des dernières découvertes et des relectures de l’histoire de l’empire inca permises par l’archéologie et les récentes avancées scientifiques (paléoclimatologie, études ADN, etc.). L’histoire de l’Empire inca a longtemps été tributaire des récits et des textes des colonisateurs européens. L’archéologie permet de vérifier ou d’infirmer ces récits et de remettre en cause la version standard, notamment de la chronologie impériale. A son apogée, l’Empire inca s’étendait sur près d’un million de kilomètres carrés, dans 4 grandes régions du sous-continent sud-américain : les Andes du Nord (Colombie), les Andes centrales (Pérou, Bolivie, Équateur), les Andes du Sud (Chili, Argentine) et les basses terres de l’Amazonie (Pérou, Bolivie). L’Empire a compté de neuf à dix millions de sujets, et rassemblait plus d’une centaine de peuples placés sous la domination des Incas. L’ontologie inca voyait les Incas comme vivant sur la Terre du milieu, entre le Ciel peuplé de divinités et le monde souterrain habité par les ancêtres. Rôles genrés : les genres masculin et féminin étaient perçus comme complémentaires et symétriques, selon un modèle de parallélisme des genres : les femmes sont descendantes d’une lignée…